- Jafar Suryomenggolo

- 28 Jul 2025

- 6 menit membaca

Diperbarui: 8 Agu 2025

HAK cuti haid, yang sering kita anggap hal lumrah, tidak begitu dikenal di Eropa. Namun, pada Februari 2023, hak cuti haid akhirnya disahkan di Spanyol. Menteri Kesetaraan Spanyol Irene Montero menilai hal tersebut sebagai kemajuan bagi hak-hak perempuan Spanyol dan Eropa umumnya. Negara-negara Eropa lain masih menimbang mengikuti langkah Spanyol.

Sejak lama beberapa negara di dunia sudah mengakui hak cuti haid. Sejarah mencatat Uni Soviet mengakui hak cuti haid sejak 1922 (yang dikukuhkan tahun 1931). Jepang mengakuinya pada 1947 lewat Undang Undang Standar Perburuhan (pasal 68). Korea Selatan mengakui hak cuti haid sejak 1953, dan pada 2021 diberitakan bahwa seorang presiden direktur maskapai penerbangan didenda pengadilan karena menolak memberikan cuti haid bagi para pramugari selama 2014-2015.

Gelombang pengakuan datang selama dua dasawarsa ini. Taiwan mengakui hak cuti haid sejak 2002 (amandemen tahun 2013) dan Zambia sejak 2015. Di Tiongkok, beberapa pemerintah provinsi, yaitu Anhui, Hubei, Liaoning, Ningxia, Shandong, dan Shanxi, mengakui hak cuti haid. Pemerintah kota Meksiko menyetujui hak cuti haid. Gerakan perempuan di India dan Filipina mengajukan usulan aturan guna menjamin hak cuti haid tapi masih belum disetujui.

Di Indonesia, hak cuti haid punya sejarah panjang; sebagai hasil dari perjuangan tuntutan buruh perkebunan masa kolonial dan gerakan buruh yang menopangnya. Ironisnya, pemerintah kita masa kini malah menghilangkannya. Dan ini terjadi saat negara-negara lain berupaya memajukan perlindungan bagi semua perempuan di tempat kerja dengan mengakui hak cuti haid.

Tuntutan Buruh Perkebunan

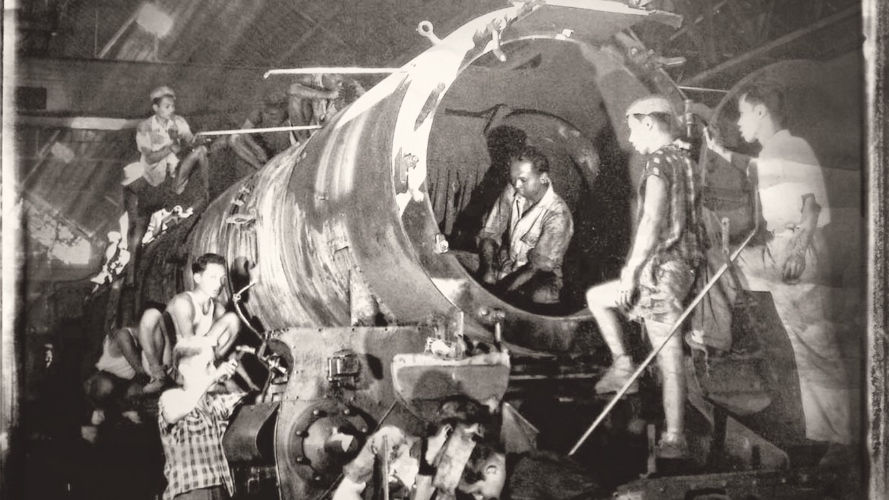

Persoalan cuti haid mulai timbul sejak buruh perempuan bekerja di sejumlah perkebunan di Sumatra Timur sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Sejak Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) berakhir pada 1870 dan digantikan dengan sistem Liberal yang memungkinkan masuknya modal swasta (terutama dari Belanda) ke Hindia Belanda, sejumlah perkebunan besar didirikan di kawasan Sumatra Timur. Perkebunan-perkebunan tersebut memerlukan banyak buruh. Umumnya direkrut dari tanah Jawa. Kebanyakan pria lajang karena majikan enggan menanggung ongkos bagi buruh yang sudah berkeluarga.

Dengan iming-iming upah layak, para buruh bekerja menurut sistem kontrak selama tiga tahun. Kenyataannya, banyak buruh meninggalkan pekerjaannya karena buruknya kondisi kerja dan tidak sesuai dengan janji. Parahnya, menurut Koeli Ordonnantie (Peraturan Kuli) yang mulai berlaku sejak 1880, buruh yang meninggalkan pekerjaannya sebelum selesainya kontrak boleh dihukum badan oleh majikan. Jadi, buruh yang kabur menghadapi risiko akan dihukum badan dan tetap mesti menyelesaikan kontraknya.

Buruh perempuan direkrut sebagai tenaga cadangan, bukan tenaga utama. Namun, dalam praktiknya, mereka ditugasi berbagai pekerjaan berat. Daniëlle Teeuwen dalam “Plantation Women and Children Recruitment Policies, Working Conditions and Wages of Javanese Contract Labourers in Sumatra, c. 1870-1940”, TSEG Vol. 19 No. 1 (2022), mencatat sampai awal 1900-an, diperkirakan 10-12 persen buruh adalah perempuan. Setelah itu, karena kekurangan tenaga kerja, jumlah buruh perempuan meningkat dan pada 1930an diperkirakan 28 persen.

Upah yang diterima buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki. Buruh perempuan lajang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hanya bergantung pada upah tersebut, dan karenanya banyak terjadi prostitusi di daerah perkebunan. Dalam buku Koelies, planters en koloniale politiek (Menjinakkan Sang Kuli), Jan Breman mencatat sejumlah kasus kekerasan yang dialami buruh perempuan di perkebunan Sumatra Timur.

Meski perbudakan resmi dihapus di Hindia Belanda sejak 1860, kondisi kerja di banyak perkebunan di Sumatra Timur tidaklah lebih baik daripada sistem perbudakan. Buruh perkebunan terjebak dalam lingkaran setan dunia kolonialisme.

Ibarat puncak gunung es, masih banyak kasus lain yang terpendam. Menggunungnya kasus kekerasan yang dialami buruh perkebunan di Sumatra Timur sejak 1870 akhirnya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Hal tersebut menjadi alasan bagi golongan liberal dan kaum etis untuk mendesak perubahan kebijakan kolonial pemerintah. Alhasil, Politik Etis resmi diluncurkan pada 1901, sebagai perwujudan “tanggung-jawab” kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan.

Dalam konteks tersebut, berbagai tuntutan perbaikan kondisi kerja mengemuka, mencakup perubahan sistem rekrutmen buruh dan sistem kontrak berdasarkan Koeli Ordonnantie. Pada saat yang sama, mencuat pula tuntutan hak cuti haid. Akibat minimnya ketersediaan obat-obatan dan perangkat medis di wilayah perkebunan di Sumatra Timur, buruh perempuan menyuarakan agar mereka tidak diwajibkan bekerja selama dua hari pertama haid.

Sejak 1911, sistem kontrak kerja diubah sehingga buruh tidak sepenuhnya terikat dan tidak diterapkan hukuman badan. Meski demikian, cuti haid tidak serta-merta terlaksana mulus. Laporan pengawas perburuhan (arbeidsinspectie) pada 1913 mencatat bahwa banyak buruh perempuan mengeluh tidak diperbolehkan cuti haid sebagaimana telah dijamin dalam kontrak kerja (Deli Courant, 10 Juli 1913). Mereka mesti tetap bekerja sekalipun mereka telah meminta cuti haid.

Keluhan serupa tetap mengemuka pada tahun-tahun berikutnya. Ada juga laporan bahwa para buruh enggan mengambil cuti haid karena majikan mewajibkan mereka diperiksa oleh mandor kepala terlebih dulu. Akhirnya, di dalam Koelie Ordonnantie 1915 tercantum bahwa cuti haid selama dua hari dapat diberikan kepada buruh perempuan, dengan syarat tidak menerima upah harian pada saat hari cuti itu.

Kemudian Peraturan Perburuhan 1926 menegaskan bahwa cuti haid selama dua hari wajib diberikan kepada buruh perempuan. Hal tersebut juga tercantum di dalam kontrak kerja. Apakah dengan begitu, buruh perempuan dapat memperoleh cuti haid dengan mudah?

Laporan pengawas perburuhan pada 1929 mencatat tidak adanya perubahan sebab pelaksanaan cuti haid di perkebunan masih sepenuhnya tergantung “kebajikan” majikan (Deli Courant, 13 Januari 1931). Hingga 1942, dengan runtuhnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, buruh perempuan masih kesulitan memperoleh cuti haid.

Untuk Semua Perempuan

Begitu Indonesia merdeka, pemerintah menyusun serangkaian peraturan perburuhan. Beberapa aturan dari zaman kolonial masih berlaku, tetapi pembaharuan hukum juga diupayakan. Untuk menjamin hak-hak buruh, terbit Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948, yang mengakui pemberian cuti haid. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa “Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.”

Berbeda dari zaman kolonial, cuti haid menurut Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi buruh perkebunan melainkan semua buruh perempuan; baik yang bekerja di instansi negara maupun perusahaan swasta, dan di semua lapangan pekerjaan, baik di pabrik, kantor, sekolah, dan sebagainya. Undang-undang ini kemudian dikukuhkan berlaku di seluruh wilayah Indonesia lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Apakah buruh perempuan dapat memperoleh cuti haid dengan mudah, tidak seperti pada masa penjajahan?

Sebuah laporan tahun 1951 mencatat: “Majikan memakai alasan bahwa orang haid tidak bisa dikontrol dan karenanya bisa membohongi si majikan.” Laporan ini juga menyebut bahwa majikan malah semena-mena menetapkan bahwa cuti haid hanya berlaku bagi buruh tetap, sementara buruh kontrak tidak berhak atas cuti haid, dan jika mengambil cuti haid maka tidak akan diupah.

Jadi, sekalipun bukan lagi di alam penjajahan dan adanya jaminan Undang-undang Kerja, buruh perempuan masih mengalami kesulitan memperoleh cuti haid. Serikat buruh, terutama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), menjadi garda terdepan dalam mendesak majikan menjalankan aturan cuti haid bagi buruh perempuan.

Pada masa Orde Ba(r)u, banyak buruh perempuan tidak mengetahui adanya cuti haid. Parahnya, satu-satunya organisasi buruh masa itu, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), tidak memperjuangkannya. Cuti haid menjadi barang langka, dan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua buruh perempuan seperti yang dijanjikan Undang-undang 1948.

Perlahan Tergusur

Sejak Reformasi 1998, hak-hak dasar buruh dijamin oleh sejumlah Undang-undang dan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO). Dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 ayat 1, dinyatakan bahwa “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.” Rumusan tersebut menyiratkan bahwa cuti haid hanya berlaku bagi buruh perempuan yang “merasakan sakit” dan “bila memberitahukan kepada pengusaha”. Syarat demikian tidak ada di dalam Undang-undang Kerja 1948.

Angin Reformasi tidak memudahkan buruh perempuan memperoleh cuti haid. Dalam beberapa kasus dilaporkan bahwa buruh perempuan yang hendak mengambil cuti haid diminta untuk memperlihatkan pembalut mereka sebagai bukti. Sejumlah pengusaha juga membikin-bikin berbagai syarat yang sangat konyol agar mengurangi jumlah buruh perempuan yang mengambil cuti haid. Jika mungkin, malah meniadakan sama sekali.

Kasus-kasus demikian terjadi di pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan di bagian produksi, sehingga pasokan produksi tidak terganggu akibat cuti haid.

Sebuah laporan lain menyebutkan adanya pabrik yang memberikan pembalut kepada buruh agar mereka tidak mengambil hak cuti haid. Buruh perempuan diiming-imingi satu dus pembalut agar tetap masuk bekerja. Bagi pengusaha, pembalut tersebut adalah “kompensasi” bagi buruh, meski sesungguhnya harga pembalut lebih murah daripada nilai upah buruh per hari yang seharusnya dibayarkan pengusaha.

Pelaksanaan cuti haid menjadi salah satu masalah kronis yang dihadapi oleh buruh perempuan dalam memenuhi hak-haknya di tempat kerja. Berbagai kendala terus berlanjut, sekalipun terjadi pergantian pemerintah, dari masa ke masa.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023) tidak menyebut sama sekali perihal cuti haid. Seakan-akan cuti haid tidak pernah ada di dalam sejarah kita.

Tidak lagi ada di Undang-undang, cuti haid dibuat menjadi hanya berlaku bila tercantum di dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan kerja bersama. Hal tersebut tentu sebuah langkah mundur, tak ubahnya masa kolonial, sebab pelaksanaannya semata-mata tergantung pada “kebajikan" majikan.*

Penulis buku Serikat Buruh 1945-1948 (2024) dan Rezim Kerja Keras dan Masa Depan Kita (2022).

Komentar